Page 121 - 2022-36-中国全科医学

P. 121

·4596· http://www.chinagp.net E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn

环境或微生物因素与免疫反应之间的复杂相互作用。既往研 Blautia faecis、Roseburia inulinivorans、Ruminococcus torques 以

究发现,IBD 是由个体遗传基因诱导的对肠道微生物持续免 及 Bacteroides uniformis 的丰度减少 [17] ,同时拟杆菌门和变形

疫反应的结果 [5] 。肠道中某些微生物与 IBD 的发展密切相关, 菌门中大肠埃希菌等有害菌群丰度增加 [18] ,这些证据提示

IBD 患者肠道菌群特点见表 1 [6-9] 。这些特定的致病菌群可能 IBD 的发病可能与肠道微生物失调有关。

通过改变肠道微生物群分布、破坏肠道屏障、影响肠道免疫 大量研究发现使用 LGG 可调节 IBD 小鼠的肠道微生物群

9

稳态从而决定肠道炎症的严重程度 [10] 。因此,肠道微生物群 的组成和相对丰度,YEO 等 [19] 采用 10 菌落总数(CFU)/d

在IBD的发病中扮演重要角色,有可能成为治疗IBD的新靶点。 的 LGG 对葡聚糖硫酸钠(dextran sulphate sodium,DSS)诱导

鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus GG,LGG)最早 的结肠炎小鼠进行为期 14 d 的干预,结果显示 LGG 显著增加

由 SHERWOOD Gorbach 和 BARRY Goldwin 两位研究者于 1985 了 IBD 小鼠肠道微生物群的 α 多样性,并通过促进肠道中双

年从健康成年人粪便样本中分离并命名 [11] 。LGG 属乳杆菌属, 歧杆菌、奥尔森菌、异杆菌、丁酸菌等有益菌群的增殖,逆

是一种产 L- 乳酸,不产芽孢,厌氧耐酸的革兰阳性肠道共生 转了 DSS 诱导的肠道微生物群结构失调。另有研究发现,14 d

菌 [12] 。LGG 具有高耐酸性、高耐胆汁性、强黏附力和良好 的 LGG 干预可显著减少 UC 小鼠肠道中大肠埃希菌、志贺菌、

的生长特性 [13] ,是目前研究广泛的益生菌菌株之一。研究表 臭杆菌、脱硫弧菌等有害菌群的增殖,并抑制结肠炎症 [20] 。

明 LGG 对 IBD 可能的作用机制包括:黏附于肠上皮细胞,阻 综上所述,LGG 可通过促进有益菌群相对丰度,降低有害菌

断病原菌黏附位点,维持肠屏障完整性以减少肠道菌群移位; 群相对丰度,平衡肠道菌群抑制炎性反应。

平衡肠道微生物群,调节肠道免疫,抑制炎症与氧化应激反应; 2.2 维持肠上皮屏障完整性 肠上皮屏障是一个高度动态的

调节肠 - 脑交流,减轻焦虑、抑郁样情绪等方式促进 IBD 患 结构,由单层极化的上皮细胞以及连接细胞与细胞之间的紧

者身心健康。本文针对 LGG 对 IBD 的影响及可能机制展开 密连接(including tight junctions,TJ)、黏附连接(adherens

综述。 junctions,AJ)和桥粒组成,具有吸收营养并选择性控制肠内

1 文献检索策略 微生物、异生物质和致病物质进入到机体内部的作用 [21] ,被

以“Lactobacillus rhamnosus GG,Gut microbiota,Intestinal 认为是维持肠道正常通透性最重要的因素 [22] 。由于 IBD 患

epithelial barrier,Intestinal immunity,Oxidative stress, 者在炎性因子的长期刺激以及遗传因素的控制下,使得肠上

Anxiety,Depression”为英文关键词检索 PubMed、Medline、 皮屏障中的TJ、AJ蛋白结构被破坏、肠上皮细胞凋亡速度增快,

Web of Science、SCI-hub;以“鼠李糖乳杆菌、肠道微生物群、 从而导致肠道微生物群暴露于宿主免疫系统中,使得 IBD 进

肠道上皮屏障、肠道免疫、氧化应激、焦虑、抑郁”为中文 一步恶化 [23] 。

关键词检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普网及中 研究发现,LGG 菌株表面存在大量 SpaCBA 菌毛,该结

国生物医学文献服务系统。检索时间为建库至 2022-03-20。 构使得 LGG 具有强大的黏附能力,可黏附于黏液层以及肠上

纳入标准:已发表的文献;排除标准:数据信息少、重复发 皮细胞形成生物膜,直接加固受损的肠上皮屏障 [24] 。此外,

表或无法获得全文的文献;质量差的文献。 LGG 可通过更多的保留肠上皮屏障中的 ZO-1、Occludin、

2 鼠李糖乳杆菌的作用机制 Claudin-1、β-catenin、E-cadherin 蛋 白, 而 达 到 维 持 TJ、

2.1 平衡肠道微生物群 肠道微生物的数量庞大,约为人体 AJ 结构的完整性,重建细胞旁通透性。另有研究发现,LGG

细胞总数的 10 倍 [14] ,正常情况下其可以通过协同作用产生 可以分泌一种 p40 蛋白来激活表皮生长因子受体(epidermal

维生素,促进食物的消化分解,同时不断与病原体竞争营养 growth factor receptor,EGFR),进而调节蛋白激酶 B(protein

素,并通过产生细菌素、短链脂肪酸(short chain fatty acids, kinase B,Akt) 和 丝 裂 原 活 化 蛋 白 激 酶(mitogen-activated

SCFA)等,有效地保护宿主免受病原菌感染 [15] 。由于 IBD protein kinase,MAPK)/ 细胞外信号调节激酶(extracellular

患者长期受到饮食、环境和遗传等多方面因素的刺激,因此与 signal-regulated kinase,ERK)信号通路,达到抑制肠上皮细

健康个体在肠道微生物多样性和肠道特定细菌相对丰度方面 胞凋亡、促进 AJ 蛋白表达、维持肠上皮屏障稳态的目的。

9

存在差异 [16] ,具体表现在 IBD 患者肠道中有益菌群数量减少, FATMAWATI 等 [25] 使用 10 CFU/ml 的 LGG 预处理由 Caco-2

例如厚壁菌门中产丁酸盐菌——Faecalibacterium prausnitzii、 细胞模拟的人肠上皮屏障损伤模型 2 h 后,结果发现 LGG 可

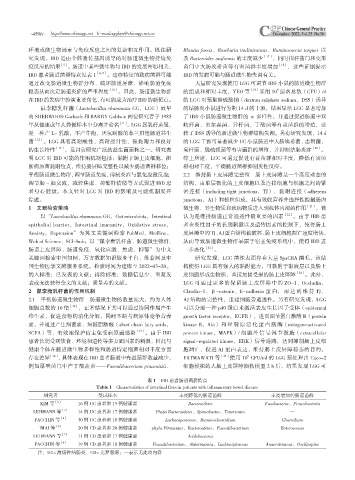

表 1 IBD 患者肠道菌群特点

Table 1 Characteristics of intestinal flora in patients with inflammatory bowel disease

研究者 受试样本 丰度降低的肠道菌群 丰度增加的肠道菌群

KIM 等 [6] 16 例 UC 患者和 15 例健康者 Bacteroidetes Fusobacteria、Proteobacteria

LEHMANN 等 [7] 14 例 UC 患者和 17 例健康者 Phyla Bacteroidetes、Spirochaetes、Tenericutes —

FACCHIN 等 [8] 30 例 UC 患者和 18 例健康者 Lachnospiraceae、Ruminoclostridium Clostridium

IMAI 等 [9] 20 例 CD 患者和 20 例健康者 phyla Firmicutes、Bacteroidetes、Faecalibacterium Enterococcus

LEHMANN 等 [7] 11 例 CD 患者和 17 例健康者 Acidobacteria —

FACCHIN 等 [8] 19 例 CD 患者和 18 例健康者 Feacalibacterium、Akkermansia、Lachnospiraceae Anaerotruncus、Oscillospira

注:UC= 溃疡性结肠炎,CD= 克罗恩病;—表示无此项内容